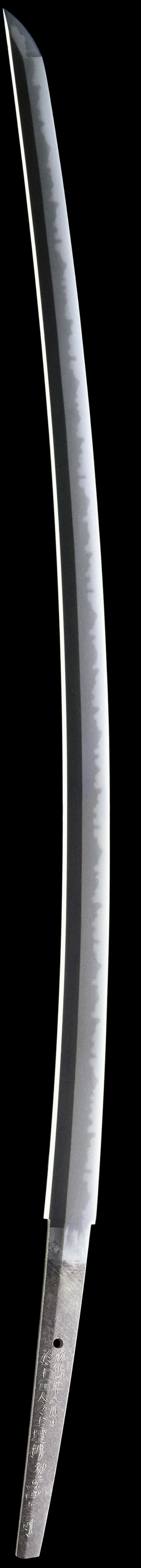

【刀】 応小川賢秋需 備前介宗次作之

| 種別 | 刀 |

|---|---|

| 国 | 武蔵 |

| 時代 | 江戸時代後期 |

| 法量 | 2尺3寸1分5厘 |

| 附 | 特別保存刀剣 金無垢二重はばき 黒呂色斜金梨子地鞘江戸肥後拵 白鞘 兵庫県登録:平成元年12月21日交付 |

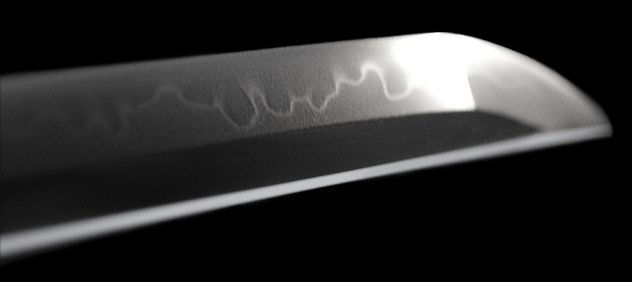

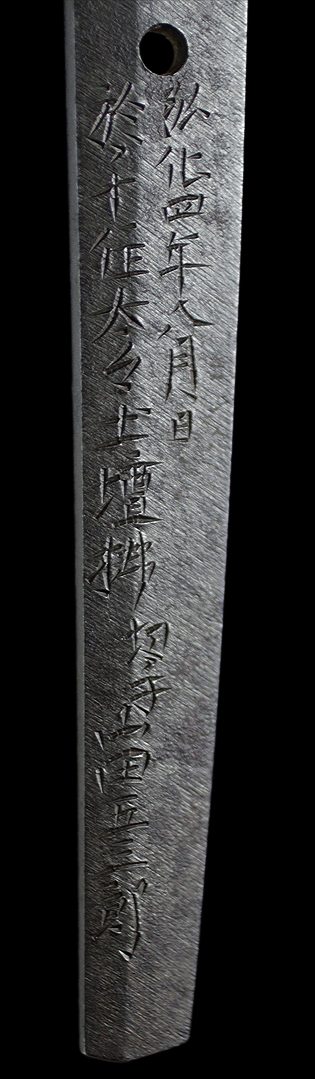

| 銘文 | 応小川賢秋需 備前介宗次作之 弘化四年八月日 於千住太々土壇拂 切手山田五三郎 |

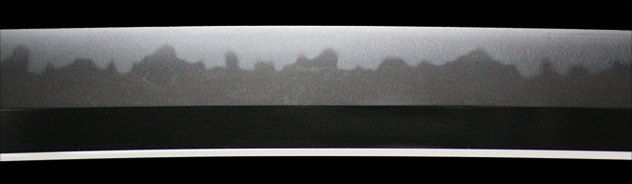

| 説明 | 宗次は奥州白川に固山宗平の弟として生まれ、加藤綱英の門人となり、後に白川城主松平定信(楽翁侯)に抱えられ、文政六年の松平家の伊勢転封に従い、文政 十二年頃桑名に移住し、天保二年頃に江戸に出て麻布永坂に於いて作刀しています。彼は新々刀期における備前伝の丁子乱れの第一人者として著名で、作刀の大 半は備前伝の乱れ刃に趣をおいたものですが、匂口明るく冴えた直刃調の作品も見受けられます。 この刀は、常陸国牛久藩の農村興廃対策を担った用人小川賢秋の注文により作刀されたもので、小板目肌が微塵に詰んだ精美な鍛えに地沸つき、刃文は本工の典型的ともいえる匂出来の華やかな丁子乱れに足長く入り、地刃共に明るく冴えた作品です。 |

※上のボタンをクリックして、IDとパスワードの入力を求められる場合は、既に当館の所蔵していないお刀となります。展示一覧を随時更新し、なるべくそういったお刀が表示されないようにしておりますが、外部検索サイトなどの検索結果から当ページへ来られた方にはご迷惑をおかけいたします。ご了承くださいませ。