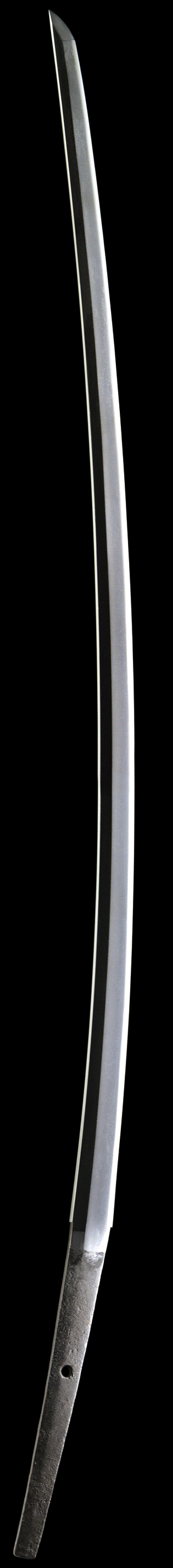

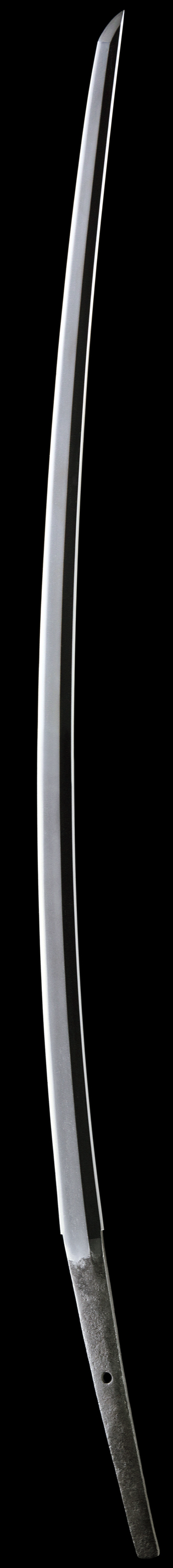

【太刀】 雲生

| 種別 | 太刀 |

|---|---|

| 国 | 備前 |

| 時代 | 鎌倉時代後期 |

| 法量 | 2尺6寸2分 |

| 附 | 重要刀剣 金無垢二重はばき 白鞘 東京都登録:昭和28年6月18日交付 |

| 銘文 | 雲生 |

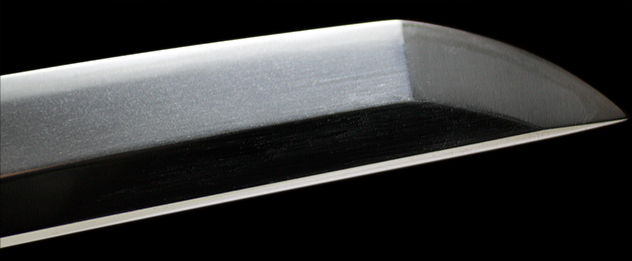

| 説明 | 雲生は雲次と共に京に出て後醍醐天皇の御用鍛冶を勤めたと伝えられ、備前国鵜飼庄に住したところから鵜飼派と呼ばれていますが、雲次・雲重など銘文に「雲」の字を冠するところから雲類とも呼称されています。この一派の刀工は、備前にありながら山城の来派、或いは備中青江派に紛れるような作域を示しているのが大きな特色です。 この太刀は生ぶ茎在銘で、姿は踏ん張りがあって実に堂々としており、同時代の長船物が腰反りであるのに対して輪反りを呈しています。鍛えは小板目に杢交じり、地沸細かにつき、地景入り、乱れ映り立つ。刃文は直刃調に小互の目交じり、小足入り、匂口締まりごころに小沸がつくなど、この一派及び本工の見所と特色を見事に示した名作です。 |

※上のボタンをクリックして、IDとパスワードの入力を求められる場合は、既に当館の所蔵していないお刀となります。展示一覧を随時更新し、なるべくそういったお刀が表示されないようにしておりますが、外部検索サイトなどの検索結果から当ページへ来られた方にはご迷惑をおかけいたします。ご了承くださいませ。