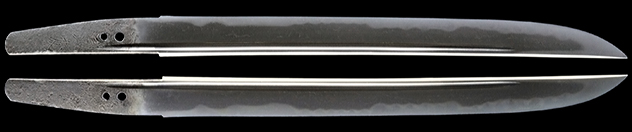

【短刀】 兼友(関)

| 種別 | 短刀 |

|---|---|

| 国 | 美濃 |

| 時代 | 室町時代後期 |

| 法量 | 1尺7分強 |

| 附 | 保存刀剣 銀無垢一重はばき 黒呂色刻鞘合口拵 白鞘 東京都登録:昭和38年12月5日交付 |

| 銘文 | 兼友(関) |

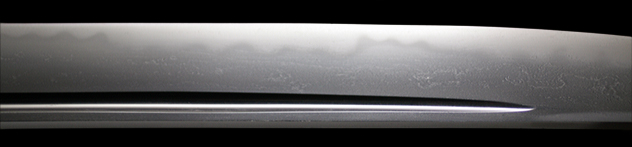

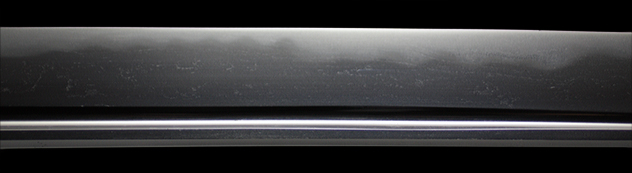

| 説明 | 兼友は南北朝時代から室町時代後期にかけて同銘数代あり、その祖は初代兼氏門下の一人として知られています。室町時代の兼友は板目に柾交じりの地鉄が多く、刃文は匂口の締まった互の目乱れを多く焼いています。また兼友の一門で福島正則に仕えて尾州清洲に移住した兼友が、後に埋忠明寿の門人となって肥後守を受領し、名を輝広と改めて正則の天封に従って芸州広島に移住しています。 この短刀は、永禄から天正頃にかけて活躍した三阿弥派の兼友であろうと思われるもので、小板目鍛えに柾交じり、地沸細かにつき、刃文は匂出来の頭の丸い互の目に尖り互の目を交えて足よく入り、細かな砂流しかかるなど、地刃共に本工及び末関の典型的作風を示した作品です。 |

※上のボタンをクリックして、IDとパスワードの入力を求められる場合は、既に当館の所蔵していないお刀となります。展示一覧を随時更新し、なるべくそういったお刀が表示されないようにしておりますが、外部検索サイトなどの検索結果から当ページへ来られた方にはご迷惑をおかけいたします。ご了承くださいませ。